査察調査係

topページへ

◇自動車整備工場内の火災事例

◇車両火災事例

・火災の概要

当消防組合管内の自動車整備工場内において、車両からガソリンタンクを外す作業中、配管を抜いた際に、飛び出たガソリンが近くにぶら下げていた白熱電球の作業灯(写真1)にかかり、火災になったという事例がありました。

・出火原因の調査

一般的にガソリンの引火点は約-40℃、発火点は約300℃と言われています。今回の作業灯に使用されていた100Wの白熱電球の表面温度は、約130℃程度だったので、この温度ではガソリンが燃えだす事はないと考えられたので実際に実験を行いました。まず、作業灯を点灯させ、温度が落ち着いてきたところで10ccのガソリンをかけると、「ジュッ」という音と共にガソリンは蒸発してしまいました。やはり130℃位の温度では火がつかないようです。つぎに50ccのガソリンをかけてみました、すると「ボンッ」と白熱電球のガラスが割れると共にみるみる炎が上がったのです。(写真2、3)

・調査結果

実験結果から白熱電球に一定の量のガソリンがかかった場合、表面と内部の熱膨張率の違いで電球のガラス部分が割れて、2000℃以上と言われるフィラメントが火種となり火災に至ると判明しました。

つきましては、自動車整備関係の仕事をされている方々は今回の火災と同じような条件で作業をする事があると思われますので、次の点に注意しましょう。

・ガソリンをタンクから抜く際は、あらかじめ、タンク内のガソリンの残量をよく確認し、配管から最大でどの位ガソリンが出てくるのかを認識しておく。その上で、残量に合った受け皿を用意して飛散防止を図る。

・タンク内にガソリンが入っていなくても、配管には残っている可能性があると考え、作業灯にガソリンがかかるおそれがないように、配管の延長線上に作業灯を置かないようにする。

その他、作業の内容によって様々なケースがあると思いますが、燃料系の配管を外す時には細心の注意を払って作業を行いましょう。

※引火点とは、可燃性の液体や気体の表面に小さな熱を近づけて加熱したとき、その熱源によって可燃性の液体や気体から炎を発して燃え始める最低の温度であり、発火点とは、空気中で可燃性物質を加熱した場合、その熱で自ら燃焼を開始する最低の温度の事を言います。

写真1 |

写真2 |

写真3 |

|

当消防組合管内において、揚げ物時に出た揚げかすから、37時間後に出火するといった事例がありました。

これは、揚げ物作業で出た、揚げかす(約6kg)をスチール缶(容積18L)に捨て置いたところ、スチール缶内の揚げかすが燃え出したもので、幸いにも、この火災では、ケガ人も無く、揚げかすとスチール缶のみが焼けただけで消し止められました。

火災の原因としては、高温状態のまま揚げかすを、放熱の良くないスチール缶に多量に入れたことにより、余熱によって酸化発熱が促進され発火したものと考えられます。

●どうすれば発火しないの?

余熱により発火するには、油脂の種類、量、収納場所の室温及び通風状況など様々な条件によって異なりますが、揚げかす、揚げ玉及び天かす等は十分に冷ました後、放熱の良い容器に捨てるなど、出来るだけ蓄熱させない方法で処理することが必要です。

写真:(財)東京防災指導協会 新火災調査教本《第4巻 化学火災編》

車両火災事例の概要

火災の概要

当消防組合管内の高速道路上において、普通ワゴン車で走行中、車体の下部から白煙がでている

のを後続の車両が発見し、クラクションを鳴らし知らせました。

普通ワゴン車の運転手は、すぐに車を路側帯に停車させました。その瞬間、ボンネットのすき間から

炎が出てきたものです。

出火原因の調査

後日、メーカーの協力を得て、整備工場内で調査しました。

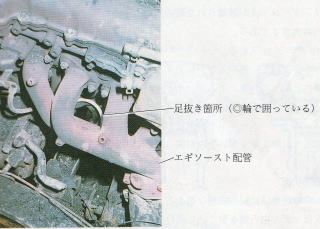

車両をリフトで持ち上げ、車体の下部を調査すると、燃えている場所はエンジン本体の後方付近でシ

リンダブロックに直径10cm程度の穴が開いていました。

(エキゾースト配管のオイルの焼損跡) (シリンダーブロックから飛び出したコネクティングロッド)

また、この付近に取り付けられている排気管(エキゾーストマニホールド)にオイルが「べったり」と付

着しておりました。

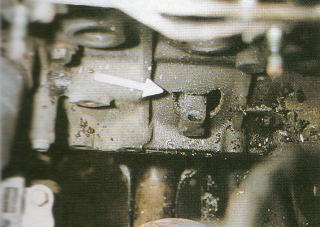

次にシリンダヘッド(エンジンの上部)を外して内側を見ると、普通であればエンジンオイルが表面に

「さらっ」 と付着しているはずなのに、エンジンオイルのかたまりがありました。

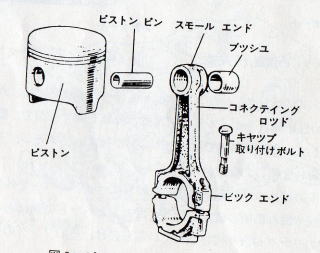

更にエンジン本体の一番下、オイルパン内には、ピストンを動かすための部品(コネクティングロッド)

がばらばらになり、普通のエンジンオイルより「どろっ」と汚れているエンジンオイルが少量残っておりま

した。

(壊れたコネクティングロッド) (ピストンとコネクティングロッド)

車の所有者によると、「オイル交換はあまりしていません。」とのことでした。

調査結果

これらの事から、オイルメンテナンス不足により、エンジン内部にオイルを循環させるための通り道

(オイルホール)に詰まりを生じさせ、エンジン内部にオイルが行き渡らなくなりました。これによりクラ

ンクシャフトとピストンを動かすためのコネクティングロッドを接ぐ部品(ビックエンド)が焼付けを起こし

、コネクティングロッドが破壊してシリンダブロックの内壁に穴を開けました。この穴からエンジンオイ

ルが外部へ噴き出し、高温となっている排気管に付着して発火点まで過熱され発火して火災となった

ものです。

なぜ、車を停車した後に火が発生したかについては、走行中はエンジンルーム内に風が入ってくるの

でエンジン本体の温度が下がっていますが、低速の時や停車した時はエンジンルーム内の温度が上

昇するため、オイルが発火温度まで上昇し発火に至るのです。

車を所有されている方へ

・メーカーの示すオイル規格、走行距離内でオイル交換(オイルフィルターを含む)を行ってください。

① オイルフィルターには、パッキンが付いています。交換する際は、古いものを必ず取り外し、

付け換えるオイルフィルターにパッキンがついている事を確認してください。オイル漏れの原因

になります。

② オイルキャップ、ドレンボルトの閉め忘れに注意してください。

③ 日頃、エンジン周囲からのオイル漏れやオイル量の点検を実施してください。

※写真:(財)東京防災指導協会 新火災調査教本《第4巻 車両火災編》